Presentazione

Settimana di Studi 2026

Scheda di

partecipazione 2026

Settimana di Studi 2025

Norme editoriali

Temi 1969-2027

Settimana di Studi 2026

Scheda di

partecipazione 2026

Settimana di Studi 2025

Norme editoriali

Temi 1969-2027

CALL FOR RESEARCH PAPERS 2025-2027

LVIII SETTIMANA DI STUDI:

Call for research papers 2025-2027

scarica la Call 2025-2027

Format

per l'invio

delle proposte

• • •

CALL FOR PAPERS DATINI-ESTER ADVANCED SEMINAR 2026:

DATINI-ESTER

CALL 2026

FORM PER LA CANDIDATURA AL:

ADVANCED SEMINAR DATINI-ESTER 2026

LVIII SETTIMANA DI STUDI:

Call for research papers 2025-2027

scarica la Call 2025-2027

Format

per l'invio

delle proposte

• • •

CALL FOR PAPERS DATINI-ESTER ADVANCED SEMINAR 2026:

DATINI-ESTER

CALL 2026

FORM PER LA CANDIDATURA AL:

ADVANCED SEMINAR DATINI-ESTER 2026

LV Settimana di Studi

La mobilità sociale nelle società preindustriali: tendenze, cause ed effetti (secc. XIII-XVIII) • Social Mobility in pre-industrial societies: tendencies, causes and effects (13th-18th centuries)

La mobilità sociale nelle società preindustriali: tendenze, cause ed effetti (secc. XIII-XVIII) • Social Mobility in pre-industrial societies: tendencies, causes and effects (13th-18th centuries)

Prato, 12-16 maggio 2024

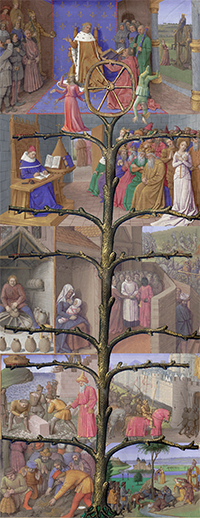

Particolari tratti da Boccaccio, Giovanni: Le livre de Jehan Bocace des cas des nobles hommes et femmes - BSB (© München, Bayerische Staatsbibliothek) Cod.gall. 6, 1458

PROGRAMMA

Domenica 12 maggio

17.30, Sala Maggiore del Palazzo Comunale

[Cerca sulla mappa]

• APERTURA DEI LAVORI:

Saluti

• Prolusione

Guido Alfani (Università Bocconi, Milano)

Saluti

• Prolusione

Guido Alfani (Università Bocconi, Milano)

Lunedì 13 maggio

Ridotto - Teatro Politeama Pratese

[Cerca la sede del convegno]09.00-13.00

I – FONTI E METODI/SOURCES AND METHODS

Francesco Ammannati (Università di Firenze), Misurare la mobilità sociale in Toscana tra Medio Evo ed Età Moderna

Benedetta Crivelli (Università di Parma), La mobilità occupazione a Verona tra tardo medioevo ed età moderna: fonti e questioni metodologiche

Matteo Di Tullio (Università di Pavia), La mobilità sociale a Bergamo e nel bergamasco tra tardo medioevo ed età moderna: fonti e metodi d'indagine

Luciano Maffi (Università di Parma), La mobilità sociale nel Basso Piemonte durante la prima età moderna. Gli estimi del territorio di Tortona: fonti e metodi d'indagine

Mattia Viale (Università di Padova), Gli estimi della Repubblica di Venezia come fonte per lo studio della mobilità sociale nelle aree rurali in età preindustriale

Benedetta Crivelli (Università di Parma), La mobilità occupazione a Verona tra tardo medioevo ed età moderna: fonti e questioni metodologiche

Matteo Di Tullio (Università di Pavia), La mobilità sociale a Bergamo e nel bergamasco tra tardo medioevo ed età moderna: fonti e metodi d'indagine

Luciano Maffi (Università di Parma), La mobilità sociale nel Basso Piemonte durante la prima età moderna. Gli estimi del territorio di Tortona: fonti e metodi d'indagine

Mattia Viale (Università di Padova), Gli estimi della Repubblica di Venezia come fonte per lo studio della mobilità sociale nelle aree rurali in età preindustriale

Ridotto - Teatro Politeama Pratese

[Cerca la sede del convegno]15.00-18.00

I – FONTI E METODI/SOURCES AND METHODS

Albert Reixach Sala, Pau Viciano (Universidad de Lleida, Universidad de València), Social mobility in the towns and countryside of Late Medieval Crown of Aragon (c.1300-c. 1550): detecting parameters and patterns from a wide range of archives

II - MOBILITÀ SOCIALE, CRESCITA ECONOMICA E DISUGUAGLIANZA ECONOMICA/SOCIAL MOBILITY, ECONOMIC GROWTH AND ECONOMIC INEQUALITY

Marco H.D. van Leeuwen, Ineke Maas (Utrecht University), Social mobility in the eighteenth and early nineteenth centuries

Jan Michael Goldberg (Martin Luther University Halle-Wittenberg), Transformation of urban occupational structure and occupational mobility (Leipzig, 1550-1850)

José Antonio Mateos Royo (Universidad de Zaragoza), Peaceful conquest or skillful adaptation? The rise of Genoese merchants in Aragon (1580-1620)

Jan Michael Goldberg (Martin Luther University Halle-Wittenberg), Transformation of urban occupational structure and occupational mobility (Leipzig, 1550-1850)

José Antonio Mateos Royo (Universidad de Zaragoza), Peaceful conquest or skillful adaptation? The rise of Genoese merchants in Aragon (1580-1620)

• 18.00 - Riunione del Comitato Scientifico

Martedì, 14 maggio

Ridotto - Teatro Politeama Pratese

[Cerca la sede del convegno]09.00-13.00

II - MOBILITÀ SOCIALE, CRESCITA ECONOMICA E DISUGUAGLIANZA ECONOMICA/SOCIAL MOBILITY, ECONOMIC GROWTH AND ECONOMIC INEQUALITY

David Carvajal De La Vega, Hilario Casado Alonso (Universidad de Valladolid), Vanesa Abarca Abarca (Universidad de Salamanca), Economic inequality, social mobility and political tensions in Castile (fifteenth and sixteenth centuries)

Mikolaj Malinowski (Groningen University), Incredible commitment: Influence accumulation, consensus-making, and the collapse of the Polish-Lithuanian Commonwealth

Maïka De Keyzer, Alberto Concina, Jan Peeters (KU Leuven), Economic growth and prosperity: Two sides of the same coin? A comparison of the countryside of Antwerp and Piedmont in the long eighteenth century

Mikolaj Malinowski (Groningen University), Incredible commitment: Influence accumulation, consensus-making, and the collapse of the Polish-Lithuanian Commonwealth

Maïka De Keyzer, Alberto Concina, Jan Peeters (KU Leuven), Economic growth and prosperity: Two sides of the same coin? A comparison of the countryside of Antwerp and Piedmont in the long eighteenth century

Ridotto - Teatro Politeama Pratese

[Cerca la sede del convegno]15.00-18.00

II - MOBILITÀ SOCIALE, CRESCITA ECONOMICA E DISUGUAGLIANZA ECONOMICA/SOCIAL MOBILITY, ECONOMIC GROWTH AND ECONOMIC INEQUALITY

Wouter Ronsijn, Wouter Ryckbosch (Ghent University, Vrije Univ. Brussel), Income and wealth mobility in the smaller towns of the late medieval and early modern Low Countries: an exploratory analysis

Sonia Schifano (Università Bocconi Milano), Ferreira Flores Tiago, Paccoud Antoine (Luxembourg Institute of Socio-Economic Research - Esch-sur-Alzette), Inequality in pre-industrial Luxembourg (1766-1842): comparing the effects of the end of feudalism in rural and urban areas

Neil Cummins (London School of Economics), On Using Wills to Infer Wealth Inequality and Intergenerational Social Mobility, England 1500-1800

Sonia Schifano (Università Bocconi Milano), Ferreira Flores Tiago, Paccoud Antoine (Luxembourg Institute of Socio-Economic Research - Esch-sur-Alzette), Inequality in pre-industrial Luxembourg (1766-1842): comparing the effects of the end of feudalism in rural and urban areas

Neil Cummins (London School of Economics), On Using Wills to Infer Wealth Inequality and Intergenerational Social Mobility, England 1500-1800

• 18.00 - Riunione della "Giunta" del Comitato scientifico

Mercoledì, 15 maggio

Ridotto - Teatro Politeama Pratese

[Cerca la sede del convegno]09.00-13.00

III – MOBILITÀ SOCIALE, MOBILITÀ GEOGRAFICA E DINAMICHE DEMOGRAFICHE/SOCIAL MOBILITY, GEOGRAPHIC MOBILITY AND DEMOGRAPHIC DYNAMICS

Antoni Furió Diego, Carlos Laliena Corbera, Pere Verdés Pijuan (Univ. de València, Univ. de Zaragoza, CSIC-IMF), Social mobility, economic growth and inequality in the late medieval Crown of Aragon (Aragon, Catalonia, Valencia and Mallorca, 13th-15th centuries)

Gabriel Brea-Martínez, Joana-Maria Pujadas-Mora (Lund University, Open Univ. of Catalonia), Socioeconomic mobility and inequality persistence. The area of Barcelona, 16th-19th centuries

Hannelore Pepke (Université de Bourgogne), La mobilité sociale dans le vignoble bourguignon à la fin du Moyen Age, entre stratégies individuelles et reconnaissance collective

Mattia Fochesato, Francesco Bettarini (Università Bocconi Milano), The impact of political and economic change on the occupational structure in Renaissance Florence. A preliminary investigation

Gabriel Brea-Martínez, Joana-Maria Pujadas-Mora (Lund University, Open Univ. of Catalonia), Socioeconomic mobility and inequality persistence. The area of Barcelona, 16th-19th centuries

Hannelore Pepke (Université de Bourgogne), La mobilité sociale dans le vignoble bourguignon à la fin du Moyen Age, entre stratégies individuelles et reconnaissance collective

Mattia Fochesato, Francesco Bettarini (Università Bocconi Milano), The impact of political and economic change on the occupational structure in Renaissance Florence. A preliminary investigation

Ridotto - Teatro Politeama Pratese

[Cerca la sede del convegno]15.00-18.00

IV – INTERAZIONI TRA LA MOBILITÀ SOCIALE E L'EVOLUZIONE DELLE STRUTTURE FAMILIARI E DEI SISTEMI EREDITARI/INTERACTION BETWEEN SOCIAL MOBILITY AND THE EVOLUTION OF FAMILY STRUCTURES AND INHERITANCE SYSTEMS

Gabriel Ramon-Molins (Universidad de Lleida-Universidad de Girona), Prosperare a credito, rovinarsi con i debiti: l'indebitamento come catalizzatore della mobilità sociale nel nord della Catalogna (1785-1800)

Aristea Gratsea (University of Crete), Marriage alliances and socio-economic mobility in Venetian Crete (16th century)

Aristea Gratsea (University of Crete), Marriage alliances and socio-economic mobility in Venetian Crete (16th century)

Giovedì, 16 maggio

Ridotto - Teatro Politeama Pratese

[Cerca la sede del convegno]09.00-13.00

IV – INTERAZIONI TRA LA MOBILITÀ SOCIALE E L'EVOLUZIONE DELLE STRUTTURE FAMILIARI E DEI SISTEMI EREDITARI/INTERACTION BETWEEN SOCIAL MOBILITY AND THE EVOLUTION OF FAMILY STRUCTURES AND INHERITANCE SYSTEMS

Mas Ferrer Josep (University of Girona), Female social mobility in an impartible inheritance society at the end of the pre-industrial era (north-eastern Catalonia, 1750-1825)

Javier Castaño (Spanish National Research Council, Madrid), Social Mobility and Family Structure within Hispano-Jewish Society

Sabrina Corbellini (University of Groningen), Reading and Writing for Success: literacy, knowledge and social mobility

Javier Castaño (Spanish National Research Council, Madrid), Social Mobility and Family Structure within Hispano-Jewish Society

Sabrina Corbellini (University of Groningen), Reading and Writing for Success: literacy, knowledge and social mobility

Ridotto - Teatro Politeama Pratese

[Cerca la sede del convegno]15.00-18.00

CONCLUSIONI – Tavola rotonda

Franco Franceschi

Guido Alfani

Wouter Ryckbosch

Antoni Furió

Guido Alfani

Wouter Ryckbosch

Antoni Furió